パントシンはなぜ脂質改善とストレス対策に効くのか?生理学・生化学的にざっくり解説

パントシン(一般名:パンテチン)は、医療現場では弛緩性便秘に対して使われることが多い。でも適応症を見ると【高脂血症】の適応もあり、今回「なんでパントシンは高脂血症にいいんだったかな~」と思い調べたのでまとめます。

まとめていくうちに結果的にストレス調整にも関わってくることが見えてきました。

この記事では、パントシンが脂質とストレスに良い理由を、簡単に生理学・生化学的な視点からわかりやすくまとめてみました。

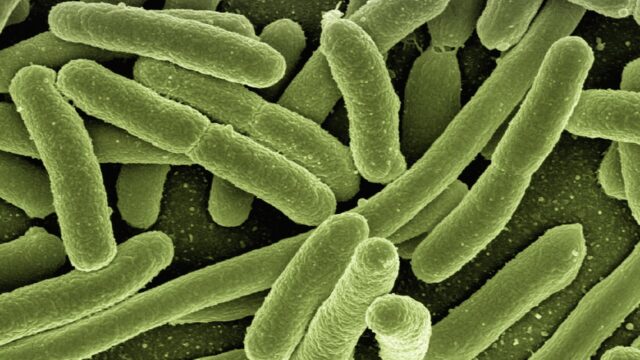

パントシンとは?

パントシンはビタミンB群のひとつ「パントテン酸」の誘導体で、体内でコエンザイムA(CoA)に変換される。

このCoAが脂質代謝・ホルモン合成・神経伝達など、めちゃくちゃ重要な働きをしてくれる。(最終的にアセチルCoAというものになったり)

つまり、パントシンを摂ることでCoAが増え、それによってさまざまな代謝がスムーズになるというのが基本の仕組み。

パントシンが脂質改善に効く理由

① 脂肪酸の分解(β酸化)を促進

CoAは、脂肪酸をエネルギーとして使うときに必要な物質。

パントシンがCoAの供給を助けることで、体脂肪や血中の脂質を効率よく“燃やせる”ようになる。

結果として、中性脂肪やLDLコレステロールの低下が期待できる。

② 肝臓での脂質合成を調整

肝臓では脂肪酸やコレステロールの合成も行われているが、その際にもCoAが関与している。

CoAの代謝バランスが整うことで、脂質を作りすぎないようにコントロールされる。

③ PPARαの活性化?

一部の研究では、パントシンがPPARα(脂質代謝を調節する転写因子)を刺激し、脂肪酸分解酵素の発現を促す可能性があるとも言われている。

これがさらなる脂質改善につながっているかもしれない。

パントシンがストレスに良い理由

① 副腎皮質でのホルモン合成をサポート

ストレスを感じたとき、体は副腎皮質からコルチゾールというホルモンを分泌する。

これによって血糖が上がり、炎症が抑えられ、ストレスに対処できるようになる。

このコルチゾールの合成にもCoAが必要。

パントシンを補うことで「必要なときに、必要な量のコルチゾールを適切に出せる体」を維持しやすくなる。

ポイントは、「コルチゾールを増やす=悪」じゃなく、出せない方がむしろストレスに弱くなるということ。

② 自律神経を整えるサポート

もうひとつ重要なのがアセチルコリンという神経伝達物質。

これは副交感神経(リラックス系)の働きに関わるもので【アセチルCoA(←CoA由来)】がその原料になる。

つまり、パントシンが神経系の安定にも間接的に貢献している。

まとめ

パントシンは、ただのビタミンB群の仲間と思われがちだけど、実際はCoAという重要な代謝の中心物質を支えるキープレイヤー。

- 脂肪の分解を助けて、脂質バランスを改善

- 副腎皮質の働きを支えて、ストレスに強い体をつくる

- 神経系のバランスを整えるサポートもしてくれる

脂質異常症(高脂血症)の治療はもちろん、ストレスに弱くなってきた人や疲れやすい人にも、パントシンの持つ意味は意外と大きいのかもしれない。

とりあえず明日からパントシンを飲んでみよう。

医療や薬のことでまとめたことを

発信していきます!